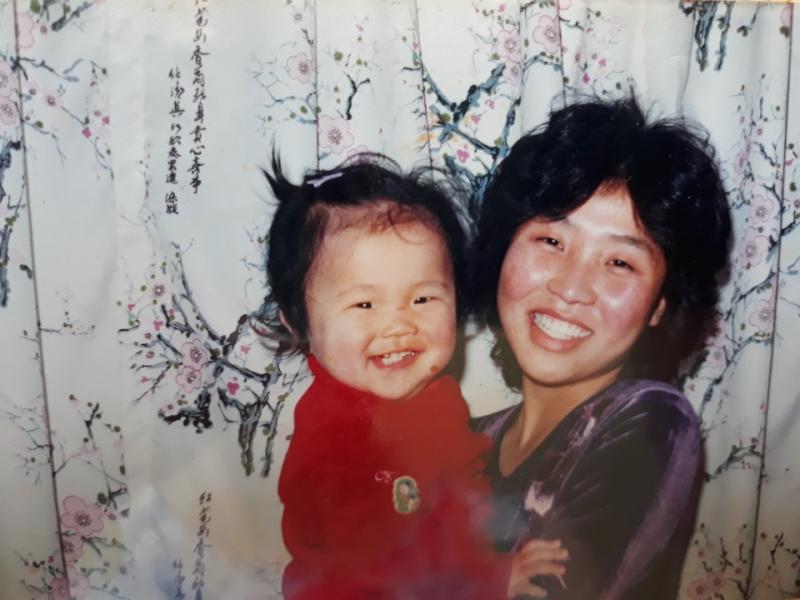

- 1 아영과 경자씨.jpg [size : 133.1 KB] [다운로드 : 55]

경자 씨, 그로부터 5년 후

임아영(광주청소년삶디자인센터 노동자, ‘나 혼자 프로젝트’로 <백번일지> 쓰는 중)

두 아이는 쌕쌕거리며 자고, 일곱 살 딸애는 나를 독차지한 기쁨으로 곁에 누워 쫑알댄다.

“엄마, 대학에서 신문하고 방송을 공부했다며. 그럼 대학원에서는 뭘 했어?”

‘문화이론기획’을 나도 잘 모르는데 어떻게 설명하지, 땅으로 꺼질 만큼 졸리는데 말 잘못 꺼냈다 묻고 또 물으면 어쩌지. 맞춰보라며 시간을 벌었다. 그녀는 다 안다는 듯 힘주어 말했다.

“엄마학과.”

‘내가 전문가 같은가. 그럴 리가 없는데. 아니면 엄마는 배워야 할 수 있다는 소린가.’ 이제 아이는 자올자올하는데 내가 말똥말똥하다. 문득, 엄마, 경자 씨를 떠올렸다. ‘엄마학’이 있다면 나는 ‘경자학’ 전공자, 나아가 권위자일지도 모르니까. 수십 년을 함께 한 그녀의 유일한 자녀이고, 남편에겐 안하고 못하는 이야기를 나는 꽤 들었다. 들어야만 했다. 그리고 육아휴직 후 일터로 돌아간 나를 대신해 손녀를 돌보고, 어차피 ‘느네 아빠’(남편을 꼭 이렇게 부른다) 저녁상 차려야한다며 국과 반찬을 잔뜩 만들어 우리 집에 날라다 주는 그녀가 어느 날부터 엄마 아닌 ‘육십 해를 용케 살아낸 인생 선배, 경자 씨’로 보였다.

그 때가 5년 전이다. 마침 ‘노인 문화예술교육 파일럿 프로그램’을 제안 받아 <경자 씨와 재봉틀>을 궁리했고, 뜻 맞는 분들과 50-60대 여성 일곱 분의 파마머리 위에 학사모를 얹었다. 여덟 번 만나 ‘당신의 어제, 오늘, 내일’을 물었고 우리는 웃고 울고 먹기를 반복했다. 쉽사리 ‘노인’이라 부르면 ‘내 얘기 아니구만’하고 손사래칠까봐 우리가 찾는 이들을 ‘완경여성’(폐경을 곧 몸의 완성, 성숙이라 칭함)이라 칭했다. 그리고 ‘문화예술교육’이라고 하면 ‘창조경제’처럼 알쏭달쏭하게 느껴질까 봐 ‘재봉틀’을 들이밀었다. 또한 경자 씨의 이야기, 곧 한 사람의 이야기가 백 사람, 천 사람의 것이라 믿었다. 까닭에 노인, 어린이, 다문화, 장애인 등 세상의 편의대로 지어낸 무리가 아닌 ‘한 사람’을 부르고 향하는 문화예술교육이길 바랐다. 그래서 <경자 씨와 재봉틀>은 ‘한 사람을 위한 문화예술교육’이다. 정작 내 엄만 초대하지 못했지만.

어제였나. 엎어지면 닿을 데 살면서 경자 씨가 전화를 걸었다. ‘인터넷 쇼핑으로 스포츠댄스 구두를 사고 싶은데 어떻게 내 통장에서 돈을 보내냐’고 물었다. ‘느네 아빠는 지마켓으로 자기 옷도 사고 농기계도 사더라’며 ‘신발이 있긴 있는데 너어-무 낡아서 발이 아프다’고 덧붙였다. 한 마디로 경자 씨는 남편 손 안 빌리고 치사한 잔소리 안 듣고 남들처럼 취미 생활하고 싶은데 모처럼 쉬는 딸 귀찮을까봐 정중하게 핸드폰을 든 것이다. 성공적으로 구두를 주문한 다음 날, 그녀가 볼륨을 확 낮추고 세상 급한 목소리로 전화를 했다. “야야, 땐쓰 파트너 언니 알지. 그 언니 남편이 쓰러져서 엄마 이제 스포츠댄스 못 나가것다. 언능 구두 취소해잉.”

엄마의 취미는 늘 위태위태하다, 자의든 타의든. 누가 뭐라고 하지도 않지만 그렇다고 누군가 크게 지지하지도 않는다. 나의 시어머니가 큰 맘 먹고 공부를 시작했을 때나, 시아버지가 아픈 뒤로 그녀가 조용히 그것을 그만두었을 때도 누구도 크게 응원하거나 위로하지 않았다. 며느리가 선물한 학용품 세트를 손주들 주라며 돌려보낸 마음을 나는 도저히 헤아릴 수 없다. 1940-50년대 생, 지금 육칠십 대 여성들은 늘 그래왔듯 가정의 안녕을 사명처럼 여긴다. 나의 안녕도 묻겠다며 조용히 기도하지만 남편의 헛기침과 자녀의 한숨에 후다닥 자리를 털고 일어난다. <경자 씨와 재봉틀>에 함께 했던 일곱 여성들은 지금 어데서 무엇하고 있을까. 작은 수선집에서 바느질하면서 틈틈이 꽃과 사람들을 그리는 낙으로 살아온 연임 씨는 글 쓰고 캐릭터 만드는 일러스트레이터가 되겠다 선언했다. ‘인생의 초여름을 지나는 중’이라고 했다.

처음엔 ‘문화예술교육은 놀이’라는 주제의 글을 부탁받았다. 하지만 이리 적다보니 <경자 씨와 재봉틀>은 한날 기쁘다 마는 ‘꽃놀이’는 아녔다. 외려 나에 대해 꼬치꼬치 캐묻고 나를 헤집고 들쑤시고 뒤엎다가 끝끝내 보듬는 ‘스무고개’였다고나 할까. 이제 새로이 권하고 싶다. 하루하루 폭폭하지만 잘 살아보고픈 이들에게 ‘내가 하는, 나를 위한, 나만의 프로젝트’를 추천한다. 경자 씨는 ‘자동차, 친구, 취미’가 곧 구원이니 <치읓 프로젝트>를, 나는 일상을 쓰고 글을 나눌 때 살아있는 기쁨이 차오르니 <백번일지>를 조용히 시작했다. 엄마는 아부지 반대를 누르고 면허를 따고 스포츠댄스를 등록해 친구를 사귀고 있고, 나는 페이스북에 다섯 번째 글을 올렸다. 결코 쉽지 않지만, 언제까지 누군가가 차려놓은 시공간만을 기웃거릴 수는 없으니까.

그래서 문화예술교육에 권한다. 다 차려놓고 초대하지 않기. 나를 위한 시간과 공간을 그녀 혹은 그가 손수 마련할 수 있도록 약간의 거리 두기. 뻐꾸기처럼 일정을 알리되 과정을 깊이 들여다보고 힘껏 응원하는 동시에 세상에 알리기. 주인공에 대해 전지적으로 참견하지 않고, 3인칭으로서 주인공을 관찰하고 인정하는 기승전결을 바란다. ‘그래서 그들은 평생 행복하게 살았대요’라는 믿지 못할 결론 말고, ‘그래서 경자 씨와 연임 씨와 아영 씨는 하루하루 병아리 눈물만큼 새로워지고 있대요’라는 엔딩이면 충분하고.