- 베니스비엔날레 (2).jpg [size : 102.4 KB] [다운로드 : 38]

베니스 비엔날레, 시대를 관통하는 미술축제의 현장

정윤정(광주문화재단 문화예술교육팀)

유럽여행은 나의 이십 대 최고의 로망이었다. 유럽의 구석구석을 걷고 싶었고, 온갖 미술작품들을 눈 안에 담고 싶었다. 할 수만 있다면 한국을 떠나 유럽 어디든 살고도 싶었다. 유럽여행이라는 꿈은 서른 살에 실현했지만, 고생스러운 40일의 배낭여행 끝에 낭만은 덧없이 흩어졌다.

그 이후로 내 인생에 유럽은 없을 거라 생각했는데, 늘 그렇듯 인생사는 생각대로 흘러가지 않는다. 지난 5월 회사 국외연수자에 선정되었고 이탈리아 베니스로 떠나게 된 것이다.

베니스 하면 떠오르는 몇 가지 인상들이 있다.

물의 도시, 좁고 어지러운 골목, 곤돌라, 화려한 가면, 수로와 운하를 잇는 다리들, 유럽의 응접실이라는 산 마르코 대광장 등 아름답고 화려한 낭만의 도시.

하지만 이외에도 우리에게 잘 알려져 있는 베니스 영화제 같은 대형 행사가 열리고, 또 우리를 베니스까지 오게 만든 중요한 이유인 '베니스 비엔날레'가 개최된다.

올해 58회째를 맞는 베니스 비엔날레는 무려 124년의 역사를 자랑한다. 광주에서도 비엔날레가 개최되고 있어 우리에게는 꽤 친숙한데, 이 비엔날레의 시초가 바로 베니스 비엔날레이다. 1895년 베니스 시가 이탈리아 국왕 부처의 제25회 결혼기념일을 맞아 창설한 전시회로 흔히 ‘미술계의 올림픽’이라고 불린다.

올 해 총감독인 랄프 루고프가 제시한 주제는 “흥미로운 시대를 살아가기를(May you live in Interesting times)" 이다. 20세기 초 영국에 중국 저주로 알려졌다는 이 문장은 실제로 중국에서는 기원을 찾을 수 없고 서구에 잘못 알려진 일종의 ‘가짜뉴스’이다. 랄프 루고프는 가짜뉴스가 횡횡하고 진실과 가짜를 구별하기 어려운 오늘날을 ‘흥미로운 시대’로 보고, 예술은 이 시대를 살아가기 위한 일종의 지침서로 역할 한다고 설명한다.

베니스 비엔날레는 크게 아르세날레(Arsenalle)전시장과 자르디니(Giardini di Castello)전시장으로 나뉘는데, 아르세날레에서는 총감독이 기획한 본전시가, 자르디니에서는 각 국가관에서 자체 기획한 전시가 진행된다. 이 두 곳 외에도 베니스 시내 곳곳에서 비엔날레 관련 전시가 열린다.

우리는 먼저 자르디니를 방문했다. 자르디니는 카스텔로 공원 내 위치한 전시장으로 센트럴 파빌리온을 중심으로 총 29개의 국가관이 설치되어 있다. 29개 국가관 중 올해 황금사자상을 수상한 국가는 ‘리투아니아’이다. (29개 국가관 외에도 아르세날레 전시관과 베니스 시내 일대에 61개국의 전시가 동시에 이뤄지고 있다.)

자르디니에서 가장 먼저 들린 센트럴 파빌리온에는 아르세날레 본전시에 참가한 작가들의 작품이 별도 전시되어 있었다. 이중에서 가장 눈길을 끌었던 작품은 중국작가 순 위얀, 펑요우의 작품인 <Can't help myself>이었다. 산업용 로봇이 반복적으로 검붉은 잉크를 쓸고 뿌리는 작품이었는데 검붉은 잉크는 피를 연상시켰고, 개인적으로는 전쟁, 인종청소 같은 것들이 떠올랐다.

순 위얀, 펑요우의 作 <Can't help myself>

센트럴 파빌리온을 나와 각 국가관을 향했다. 인상 깊었던 국가관은 오스트리아관, 영국관, 한국관이었는데, 정보가 충분치 않아 한국관을 제외한 두 개 국가관은 사진으로 설명을 대신한다.

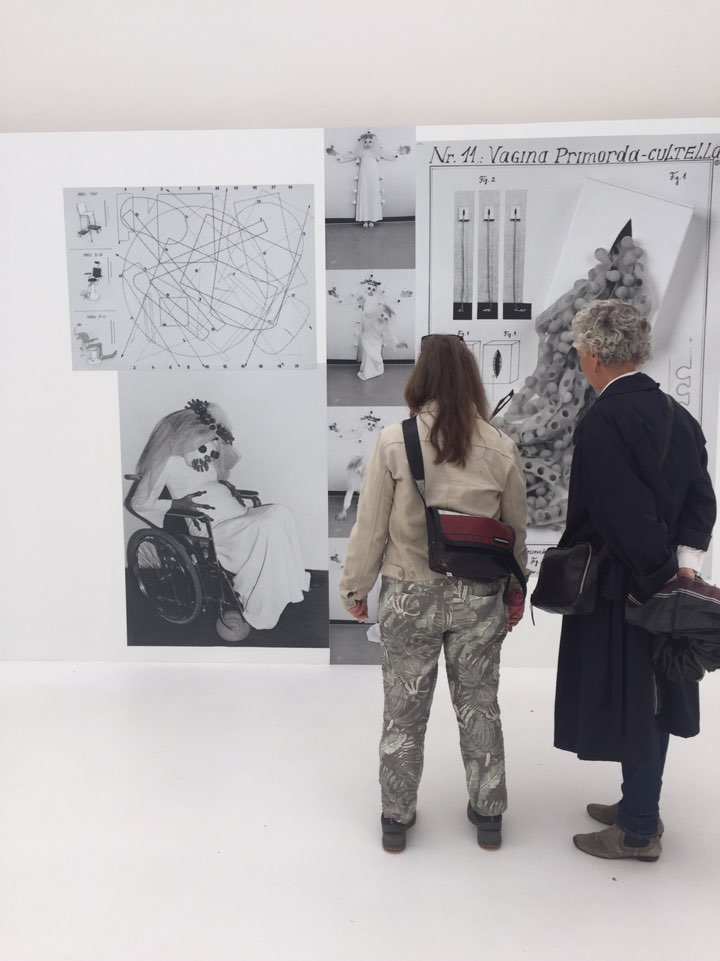

영국 관, 캐시 윌크스 作 오스트리아 관, 레나테 베르틀만 作

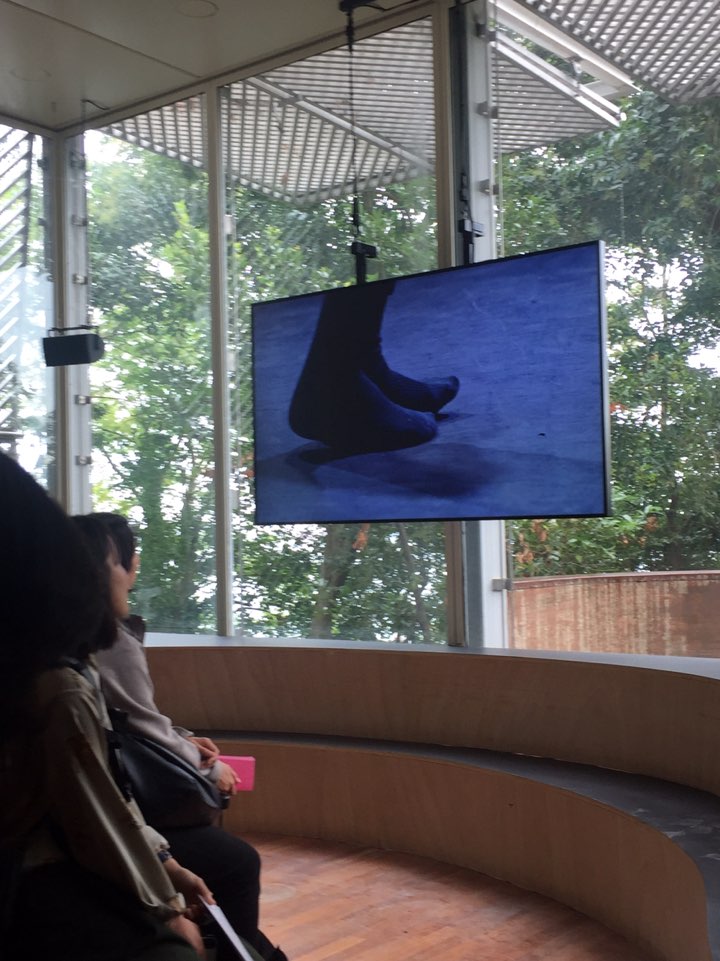

올해 한국관은 김현진 감독을 필두로 세 명의 여성작가 남화연, 정은영, 제인 진 카이젠 작품으로 전시되었다. 주제는 ‘역사가 우리를 망쳐놨지만, 그래도 상관없다’이다. 남성중심의 역사에서 희생 혹은 소외되었던 여성들을 이야기를 영상으로 풀어낸 작품들이었다. 한국관의 영상작업들은 역사, 젠더, 다이스포라 등의 문제를 잘 녹여내고 있었고, 각 작품의 몰입도도 좋았다. 다만 굿, 무당, 국극 등 서구의 입장에서 쉽게 생각할 수 있는 오리엔탈리즘을 전면에 내세운 구성은 못내 아쉬웠다.

한국관 외부 전경 한국관 내부 전시

자르디니 전시를 보고 돌아서며 한 가지 의문점이 들었는데, 바로 국가관 운영에 관한 것이다. 참여 국가들의 파빌리온은 규모와 위치 등에서 차이가 난다. 아무래도 최근에 참여한 국가들이 뒤쪽에 배치되어 있다. 그런 입지적 문제야 차치하더라도 각 국가의 문화를 열을 세웠다는 느낌을 지울 수 없다. 그 옛날 파리 만국 박람회 같은 느낌이랄까. 요즘 같이 국가 간의 경계가 모호하고, 국가보다도 지역을 이야기하는 시대에 국가관이라니. 그리고 국가관 중에 최고를 선정하여 수상하는 방식과 그 수상의 주체가 베니스 비엔날레라는 점은 그들이 여전히 서구 중심의 문화우월주의에서 자유롭지 못함을 보여주는 듯하다.

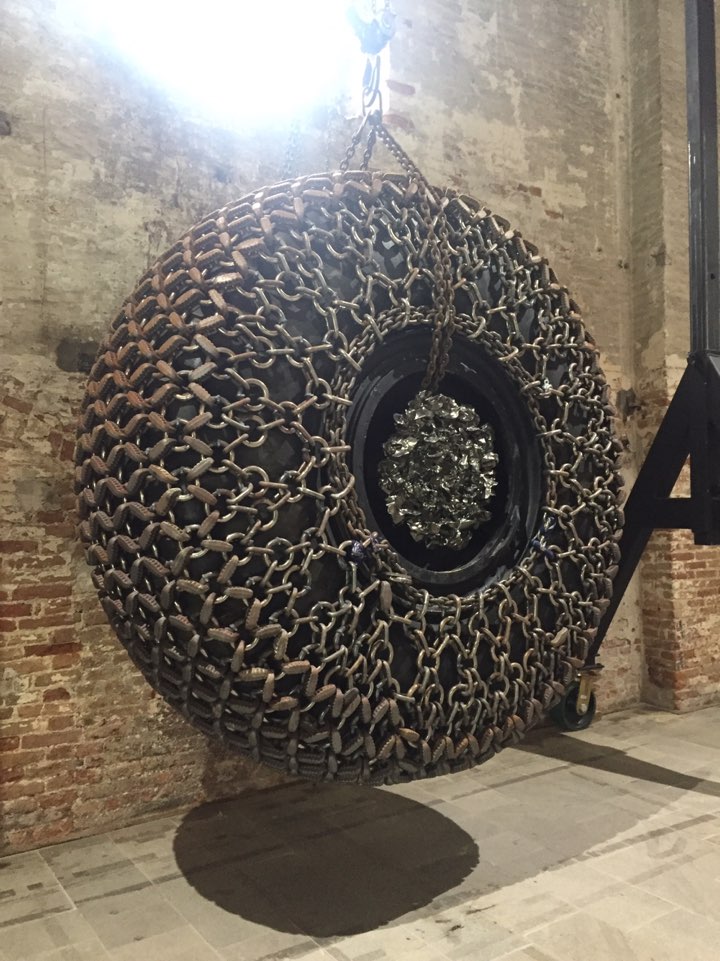

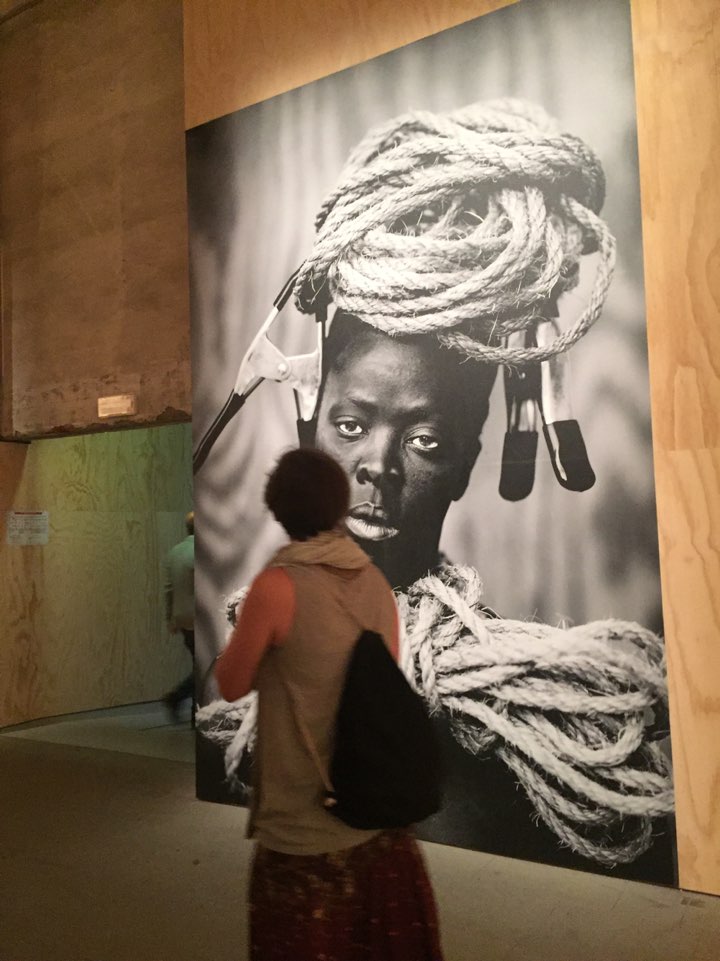

자르디니에서 나와 15분 정도 공원과 골목을 지나오면 아르세날레 전시관이 있다. 아르세날레 전시관은 원래 무기고로 사용되던 곳을 전시관으로 탈바꿈한 곳이다. 아르세날레는 본전시와 국가관으로 나뉘는데 올해 본전시에는 79명의 세계 각국의 아티스트들이 초대받았다. 올해 황금사자상 수상자는 미국의 ‘아서 자파’. 거대한 타이어에 쇠사슬을 감아 쇠락해가는 미국 자동차 산업의 현재와 그곳에 노동자로 일하며 함께 고통을 겪고 있는 흑인사회의 단면을 담았다고 한다.

아서 자파 作 <Big Wheel Ⅰ,Ⅱ>

아르세날레에서 인상적이었던 것은 작품의 규모였다. 대형 작품들이 상당히 많았는데, 대형작품들은 일단 작품성을 떠나 보는 사람을 압도했다. 베니스 비엔날레라는 명성에 걸맞게 스펙터클하면서도 동시에 대중적이었다. 하지만 이러한 스펙터클과 대중성 때문에 아트페어와 차이를 찾을 수 없다는 비판도 많다.

아르세날레 전시장 내부

한편, 스펙터클한 작품들 속에서 점잖게 존재감을 드러내는 작품이 있었으니, 바로 강서경 작가의 작품이다. 강서경 작가는 2018 아트바젤에서 발루아즈 예술상을 받은 한 마디로 핫! 한 작가이다. 춘앵무와 화문석을 소재로 한 작품은 지난 몇 년 동안 열풍이었던 단색화의 오브제 버전 같기도 하고, 선으로 표현된 작품들은 서사를 함축적으로 담고 있어 시적이기도 했다. 그 화려하고 거대한 작품들 사이에서 낮고 얇게 그리고 편편하게 자신의 존재감을 드러내는 모습이 인상 깊었다. 강서경 작가의 작품은 현재 전시 중인 아시아문화전당 전시 '공작인'에서도 볼 수 있으니 한 번쯤 둘러보시길 추천한다.

아르세날레 內 강서경 작가 작품

베니스 비엔날레는 세계적인 미술축제이자 현대미술의 최전선이다. 여러 문제점들을 간과할 수 없겠으나 최고 수준의 작품을 한 번에 볼 수 있고, 세계 미술의 흐름까지 읽을 수 있다는 점에서 베니스 비엔날레는 여전히 매력적이다. 또한 베니스 비엔날레가 진행되는 동안 도시 전체가 하나의 예술 공간으로 탈바꿈하는 태세는 이 도시가 왜 세계적 관광지이자 예술도시인지를 수긍할 수밖에 없게 만든다.

비싼 물가와 온갖 서비스 비용으로 관광객의 주머니를 터는 베니스 상인의 영업 전략에 뒷목을 잡아야 했지만 곤돌라리에의 멋드러진 노래, 복잡하게 엉켜있는 골목, 머리부터 발끝까지 한껏 치장한 멋쟁이들, 비엔날레를 비롯해 도시 곳곳에서 이뤄지는 전시, 공연 등등. 베니스는 축제 그 자체였다.

축제는 돌아가야 할 일상이 있기에 더욱 환상적이고 간절하다. 세 살배기의 엄마인 나는 돌아오자마자 일주일 동안 엄마를 못 봐 뿔이 난 아이를 달래고, 밀린 집안일과 업무를 하며 빠르게 일상으로 복귀했다. 연수 동안에는 좋은 것을 봐도 좋은 줄 모르고 팍팍한 일정에 벅찼지만, 돌아와 떠올려보니 모두 꿈만 같다. 3일간의 꿈같은 축제는 이제 추억으로 기억될 것이다.

Ciao, Venezia!