- 12.jpg [size : 3.2 MB] [다운로드 : 47]

익숙한 것을 낯설게 보기

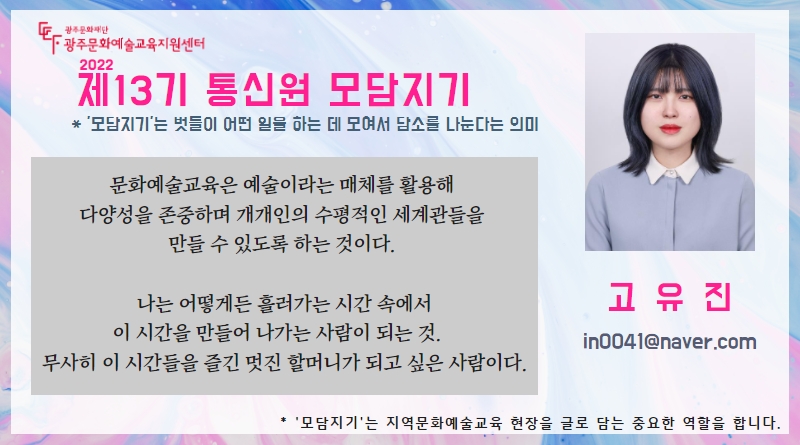

취재 : 고유진(제13기 통신원 모담지기)

인터뷰이 : 강희정(비알스페이스 대표)

토요일 아침, 열 살 남짓 된 아이들이 플라스틱 빈 병, 자기 몸만 한 참외 상자, 과자 박스를 가지고 예술의 거리에 나타났다. 학교에 가지 않는 아침에 이들은 '토요문화학교'인 미로센터에 와서 〈예술로 공작 놀이〉를 시작했다. 손에 든 갖가지 쓰레기는 오늘의 준비물이다. 비밀의 방과 나만의 집을 만들어 친구들을 초대하기로 했단다.

▲재료를 챙기는 아이들

▲빈 플라스틱 병을 이용해 나만의 방 만들기를 하는 아이

Q. 대표님과 프로그램에 대해 소개해주세요.

문화예술교육을 십 년 정도 했고 토요문화학교는 처음인데요. 주변에 있는 재료와 도구로 만들고 노는 '팅커링'에 관심이 많았어요. 저는 아이들한테 표준을 주지 않아요. '마음대로 골라 자기 식대로 만들자'가 우리의 주제죠. 선생님들은 아무것도 하지 않아요. 아이들에게 재료와 도구를 주고 지켜볼 뿐이에요. 기획부터 제작까지 아이들이 다하죠. 직접 구상하고 만들어보게 하려고요.

▲친구와 고민하는 아이의 모습

그렇게 자기의 생각을 구현하고 다른 사람에게 설명해야 해요. 오늘처럼 내 집을 남들한테 소개하고 친구들의 피드백을 받으면 자기 효능감이나 자존감이 생기지 않나 싶어요.

Q. 예술과 환경을 융합하는데, 무엇을 가장 중요하게 생각하나요.

이미 틀을 가진 건 되게 위험하다고 생각했어요. 광주 비엔날레 중 "Burning Down The House(터전을 불태워라)"가 있었어요. “너희 집을 태워라.” 우리의 관습, 고정관념을 태우지 않는 한 새로운 것이 들어올 수 없어요. 되게 충격이었어요. 나도 가진 걸 좀 버리고 태워야 다른 것을 받아들일 수 있겠다고 깨달았고 그때를 기점으로 제가 하는 문화예술교육이 방향이 바뀌었어요. 그 이후부터 아이들한테 어떤 틀을 강요하지 않아요. 어른들한테도요. 내가 가진 것만 옳다고 하지 않아야겠다고 생각했어요.

유연하게 사고하고, 만들면서 인과관계를 배울 수 있어서 자꾸 융복합을 추구했어요. 또 기술이나 과학에 관심이 있어요. 여기에는 인과관계가 분명하죠. 거기에 예술적인 요소와 문화적인 상상력을 녹이고요. 프로그램에 제일 중요하게 생각하는 부분입니다.

Q. 문화예술교육사에게 무엇이 필요할까요.

다양함. 다양하게 경험할 줄 아는 사람들이 미래를 이끈다고 하잖아요. 한 가지 직업보다는 'N잡'을 가지는 시대고요. 저는 환경운동가이자 예술가고 또 가르치는 일도 합니다. 문화예술교육사야말로 많이 겪어봐야 한다고 생각해요. 장르에 매몰되고 스스로 고립되지 말고 여기저기 넘나들어요. 그리고 어른들이 옳다고 외치던 시대는 이미 깨졌어요. 아이들을 '디지털 네이티브'라고 하잖아요. 아이들을 만나기 위해서는 어른도 공부해야 해요. '시크릿 가든'에서 현빈이 “그게 최선입니까?”라고 하잖아요. 이게 정답이라고 생각해요. “당신이 지금 하는 일, 그게 최선인가요?” 나에게 이렇게 물어볼 수 있어야 하고 그에 답하기 위해 노력해야 합니다. (이 일을 하면서) 정말 재밌어요. 저는.

Q. 앞으로 어떤 문화예술교육을 하고 싶나요.

환경 교육을 기반으로 문화예술 프로그램을 하려고요. 버려진 소재를 가지고 이것저것 만드는 상상을 계속합니다. 다 만들어져 있는 레고를 조립하는 것과 버려진 종이 상자로 이것저것 해보는 일 중 무엇이 더 상상력을 자극할까요? 레고도 좋지만, 업사이클링 작품은 아이들이 좀 더 가지고 있고 싶어 하고 되게 뿌듯해합니다. 어릴 때 다양한 재료를 써보면 그만큼 확장돼요. 어려서 익힌 단어의 수가 머리 지능을 결정한다고 하잖아요. 예술 작가는 얼마나 다양한 재료로 만들어보았는지가 그의 영역을 좁히거나 넓힌다고 봐요. 아이들도 마찬가지죠.

▲수업 후 단체사진

강희정 대표는 이십여 년 전, 마트에 놓여있는 과자 고래밥의 과대 포장을 보면서 우리는 겉모습에 집착하고 속을 등한시하고 있다고 생각했단다. 그렇게 환경에 촉을 세우고 육 년 전쯤 문화센터에서 업사이클링 수업을 열고 교육가를 키웠다. 작년에는 어린이를 위한 환경교육으로 〈도레미 초록별〉이라는 문화예술교육을 열기도 했다. 〈예술로 공작 놀이〉에서도 아이들이 익숙한 것을 낯설게 볼 수 있고 자기를 찾아가도록 돕고 있다.