- image03.png [size : 20.3 MB] [다운로드 : 42]

씨앗부터 시작하는 생태문화예술교육

취재 : 박혜영(제13기 통신원 모담지기)

인터뷰이 : 강술생(생태미술가)

* 2022 서로배움워크숍 현장에서 인터뷰 진행

광주문화예술교육지원센터에서 지난 22일에 열었던 서로배움 워크숍 ‘인생라운드# 세상 힙한 문화예술교육’에 갔다. 그렇게 ‘힙한 기획 만나기’에 참여했다.

국어사전에서 ‘힙하다’는 고유한 개성과 감각을 가지고 있으면서도 최신 유행에 밝고 신선하다는 뜻이라고 한다. 얼마나 힙한 문화예술 기획을 배우게 될지 기대했다. 그리고 생태미술이 무엇인지 일반 미술과는 어떻게 다른지 궁금했다.

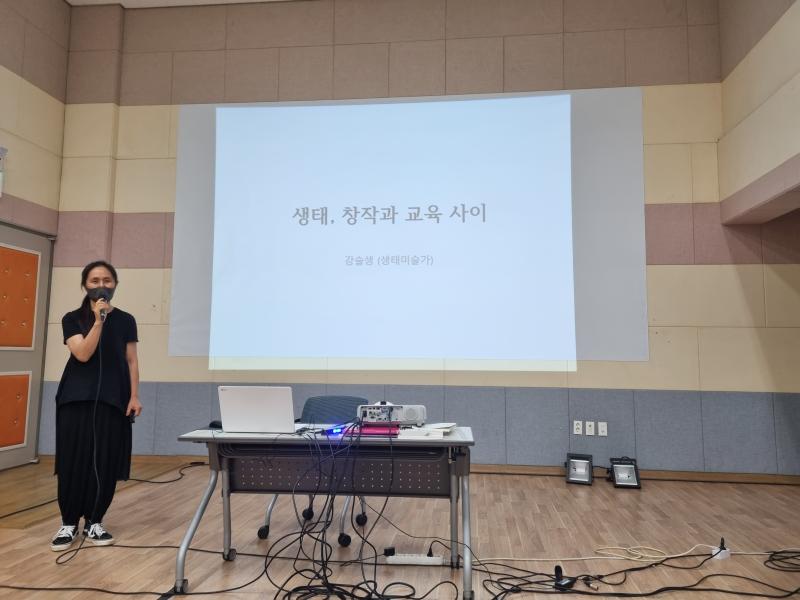

〈생태, 창작과 교육 사이〉가 시작됐다. 제주에서 온 강술생 님은 2004년부터 생태 미술가라는 이름으로 창작과 교육을 하고 있다. 다소 특이한 이름은 본명이라고 한다. 그는 150cm 정도의 긴 선을 보여주며 우리에게 물었다.

“선을 어떻게 하면 더 길게 만들 수 있을까요?”

“얇게 잘라서 옆으로 붙인다”, “옆으로 더 길게 그린다”, “작게 자른 점들을 차례대로 놔서 길어 보이게 만든다.”라고 답했다. 그는 선의 시작과 끝을 연결하면 동그라미라며 순환에 대해 말했다. 지구를 하나의 공동체로 보는 문화예술을 생각할 수 있었다. 모든 생명을 위하는 문화예술을 하기 위해서는 하나의 씨앗이 자라고 역지사지로 다른 생명을 이해하고 사랑하는 과정이 필요하다고 했다. 그렇게 강술생 작가는 네 가지 이야기를 했다.

▲ #바이올필리아 #자연탐구 #광합성 #빛그림 #미디어아트 #몸집(출처 : 강술생)

1. 생태로운 예술생활

#바이올필리아 #자연탐구 #광합성 #빛그림 #미디어아트 #몸집

제주문화예술재단의 제주창의예술교육발전소에서 2018년부터 생태랩, 인문랩, 과학기술랩이 열렸고 그 중 ‘생태로운 예술생활’에 대해 들었다. 여기서는 생태 감수성을 경이로운 감수성으로 재해석하며 학생들은 자연에서 감각을 열고 탐구했다. 왼쪽을 보면 나무와 교감하며 자연스러운 동작을 하는 장면인데 광합성 과정을 무용으로 표현했다. 오른쪽을 보면 조도에 따라 음계를 만드는 마이크로 비트를 활용해 광합성의 원리를 작곡에 연결했으며 미디어 아트를 곁들여 공연하기도 했다.

▲ 무당벌레 예술텃밭 프로젝트 (출처 : 강술생)

2. 무당벌레 예술텃밭 프로젝트

#세상에서가장큰 #무당벌레 #가족단위 #생태미술 #프로젝트

농사와 생태미술 접목한 ‘무당벌레 예술텃밭 프로젝트’는 4월부터 10월까지 작물을 심고 키우는 과정을 관찰하며 세상에서 가장 큰 무당벌레를 만드는 프로젝트다. 생태 전문가, 식물학자, 곤충학자, 철학가까지 협업했고 여러 층의 사람들이 긴 시간 참여했다. 생태 순환도 중요했지만 다양한 사람들과 소통하는 방식이 중요했다. 그래서 어린이 조사단을 꾸렸고 창작이 자연스레 교육과 연결되었다. 그렇게 삼 년 차에 ‘개똥이와 호박씨’가 시작됐다. 어린이 연구원들을 개똥이라고 이름 짓고 쓸모없는 땅을 찾아 호박씨를 심기 시작했다. 달걀 껍데기에 퇴비를 넣어서 모종을 키운 후에 도심 중간중간에 심었다. 기존엔 텃밭을 정하고 활동했는데 곳곳을 무당벌레 예술텃밭으로 전환하기 시작했다. GPS로 통해서 ‘워킹 드로잉’을 했고, 새로운 어플을 개발해 ‘빛과 화음’ 활동을 하기도 했다.

▲#씨앗 #희망 #숫자세기 #변화 #삶의 의미(출처 : 강술생)

3. 씨앗의 희망

#씨앗 #희망 #숫자세기 #변화 #삶의의미

디지털이 계산을 대신해주니 직접 수를 세는 일이 어색해졌다. 심고 잊히는 수천 개의 씨앗을 손으로 만지고 세어보았고 키운 열매를 전시했다. 씨앗뿐만 아니라 줄기와 뿌리도 함께 전시했는데 바람에 꺾인 옥수수 줄기가 삶의 각도를 보여주는 듯했다. 관객은 씨앗을 만지고 필사하기도 했다. 씨앗이 가진 따뜻하고 희망적인 메시지에 감응했던 것 같다.

▲ 500평 프로젝트 #퍼포먼스 #씨뿌리는 사람 #밀레 (출처 : 강술생)

4. 500평 프로젝트

#퍼포먼스 #씨뿌리는사람 #밀레

《희망의 씨앗》이라는 전시를 마무리하면서 밀레의 〈씨 뿌리는 사람〉을 오마주 했다. 100평에서 500명으로 확장하며 ‘500평 프로젝트’를 하게 되었고 혼자가 아닌 여러 명이 씨 뿌리는 사람이 되었다. 1850년과 2021년의 씨 뿌리는 사람들은 무슨 관계일까? 1840년에는 콜레라, 2021년에는 코로나로 팬데믹이었다. 그래서 같은 위기를 지나 정상과 일상으로 돌아가자는 의미를 담았다. 지금 씨를 뿌리는 일이 얼마나 중요한지를 강조하고 싶었다.

Q: 생태미술을 처음 접하고 시도하게 된 계기는요.

A: 제주도에서 태어났는데 고등학교를 마치고 한 십 년 정도 서울에서 보냈습니다. 그 후 다시 제주도로 돌아가게 되면서 이곳을 다르게 보고 싶었어요. 살아있는 제주를 예술로 담고 싶었어요. 아이가 태어났고, 아이들을 위해 자연을 보여주려고 생태 탐방을 하면서 관심이 커졌어요. 생태를 예술로 보여주고 싶었어요.

Q: 생태교육과 생태미술의 차이가 뭘까요.

A: 생태미술과 생태문화예술교육은 감수성을 더 많이 자극하는 듯해요. 큰 핵심이 있고, 문화예술로 표현할 뿐이라고 생각합니다.

Q: 왜 프로젝트 이름을 무당벌레로 했는지.

A: 무당벌레는 살아있는 농약으로 불릴 정도로 이로운 곤충 중에 하나예요. 특히 벌레를 싫어하는 아이들이 많은데 무당벌레는 그나마 친숙해서 정했어요.

Q: 생태문화예술교육 프로그램을 어떻게 개발했나요.

A: 가족 텃밭을 두 해 넘게 하면서 농사짓는 법을 익혔고 무당벌레 프로젝트 지도서를 만들 때 다른 분들과 많이 연구했습니다. 아이들에게 사회 구성원으로서 역할을 주고 기술을 알도록 해서 자연스레 생태에 접근하도록 했어요.

Q: 아이들 반응은 어땠나요.

A: 흙을 싫어했는데 흙과 많이 친해졌다고 했고 곤충을 무서워하지 않게 됐다고도 했어요. 어른들은 마음이 편안해졌고 어렸을 때 자연에서 놀던 기억이 나고 무언가 회복된 듯하다고 했어요.

광주의 예술가, 문화기획자, 문화예술교육사 등이 강술생 작가와 서로의 생각을 나누었다. 모두들 지구 환경을 걱정한다. 주입하는 환경 교육보다 예술로 말하는 생태가 필요한 때가 아닐까.