- 게시용9월_기획연재_2.jpg [size : 471.9 KB] [다운로드 : 0]

책 속에 니가 있다 - ①

당신의 이름을 불러봅니다

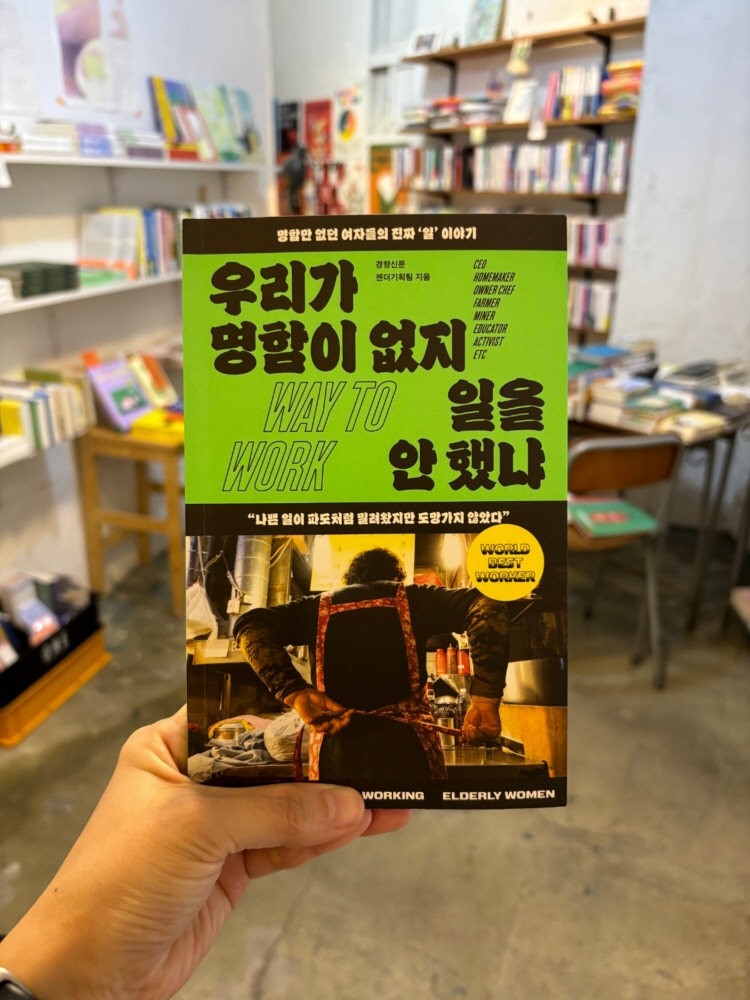

『우리가 명함이 없지 일을 안 했냐』

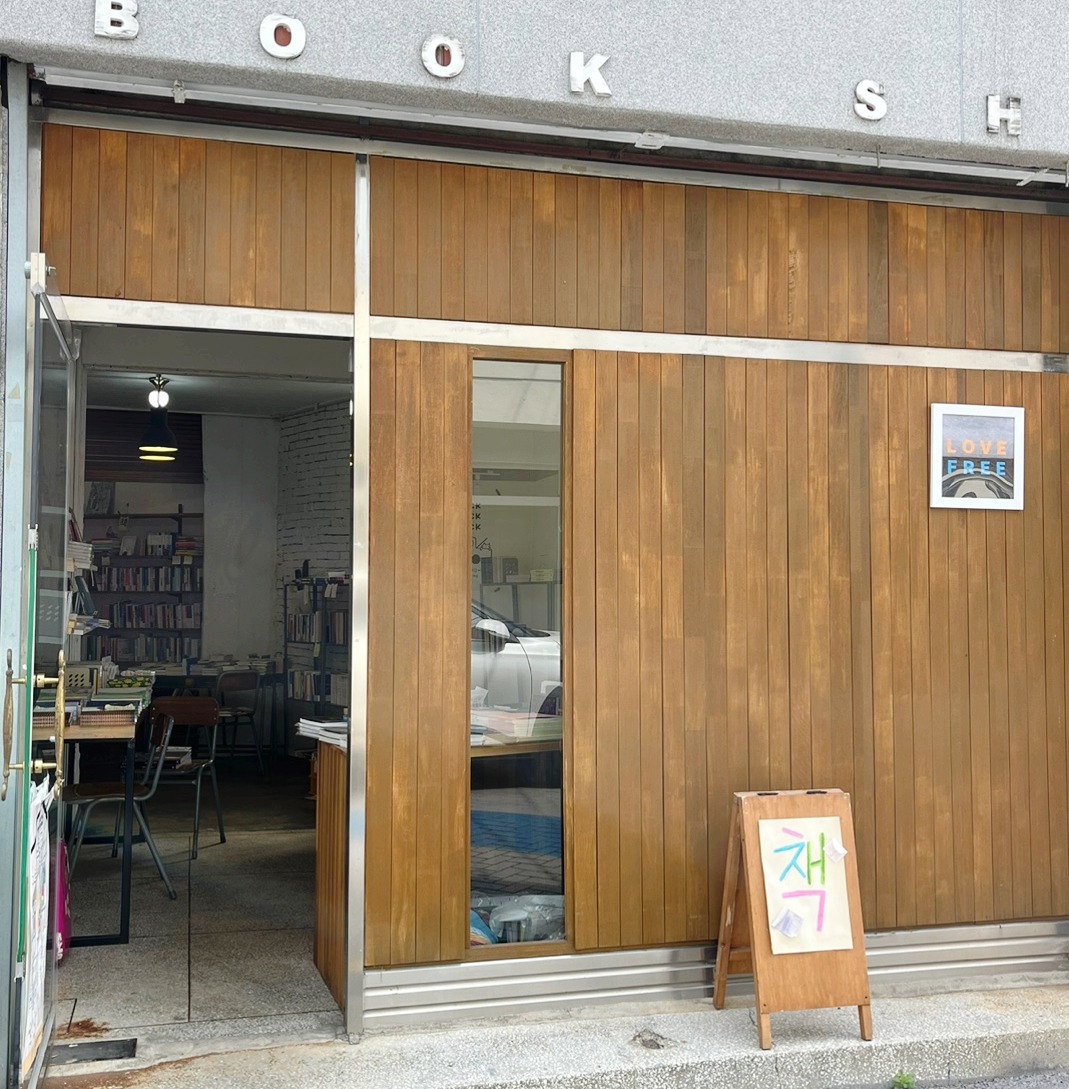

윤샛별 / 독립서점 러브앤프리

서점에서 진행하는 프로그램을 홍보할 때면 어김없이 이런 연락을 받는다. “글을 한 번도 써본 적이 없는데요.” “북토크에 참여해 본 적이 없는데요”, “그림을 한 번도 그려 본 적이 없는데요” 그리고 마지막에 따라붙는 말이 있다. “그러면... 제가 나이가 많은데... 참여해도 될까요?” “그럼요. 물론이죠!” 대환영이다. 수화기 너머로 가늠하는 목소리의 연령대는 60대다. 통화를 이어가다 보면 용기를 낸 그 마음들이 느껴진다.

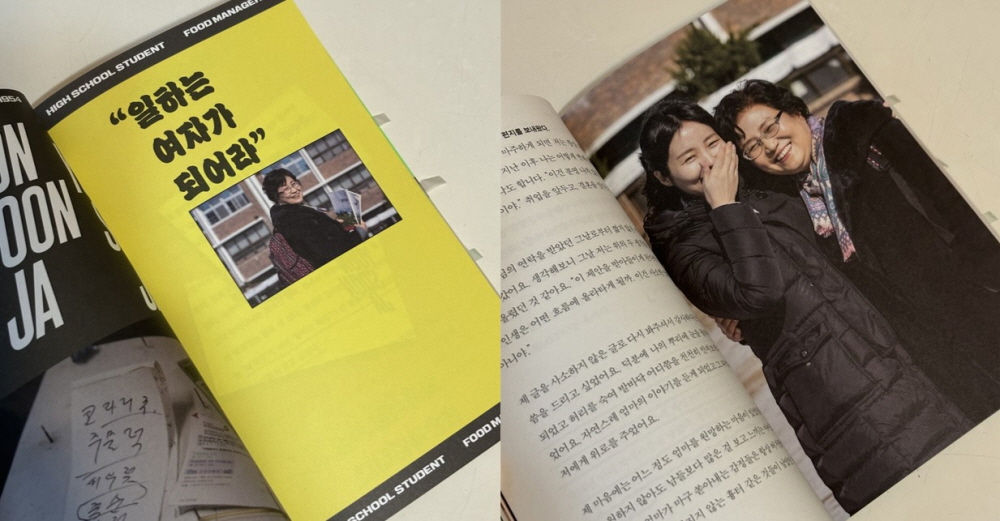

뜬구름 편지에서 첫 번째 소개할 책은 6070세대의 여성이 주인공인 『우리가 명함이 없지 일을 안 했냐』(휴머니스트, 경향신문젠더기획팀, 2022)이다. “아줌마”, “집사람”, “00 엄마” 자신의 이름보다 누구의 아내나 엄마로 불려 온 고령 여성의 삶을 일의 관점으로 바라본 인터뷰집이다. 이 책은 집안일과 바깥일을 오가며 평생을 ‘N잡러’로 살았던 여성들에게 명함을 찾아주고자 시작되었다.

몇 년 사이 여성의 삶을 다룬 인터뷰는 기사나 책으로 자주 다루어지는 콘텐츠이다. 서점에서도 몇 권의 책을 소개하고 있지만 그중 『우리가 명함이 없지 일을 안 했냐』는 올해 읽은 인터뷰집 중 가장 매력 있게 다가오는 책이다. 열한 명의 삶을 일궈온 인터뷰 현장이 눈에 들어오는데 때로는 국숫집 주방이며, 새벽 3시 출근길 횡단보도이고, 주방 식탁이며, 32년 운영한 식당 홀이다. 허리까지 차오른 싱싱한 대파들이 가득한 밭이기도 하고, 해설사로 활동하는 화성의 행궁이기도 하며 태백의 탄광이기도 하다. 강릉, 태백, 수원, 서울, 광주, 화순까지 지역도 다양해 편중된 이야기로 흘러가지 않는다. 각양각색의 지역, 일, 인물로 구성되어 더 재밌게 느껴지는지 모르겠다.

이 책을 빛나게 하는 하나는 인터뷰가 끝나는 챕터마다 등장하는 데이터와 통계다. 숫자와 그래프들이 6070 여성들의 “노동이 저평가된 구조적 맥락을 짚고, 그 가치를 재조명하며 당시 한국의 현대사적 사건들도 살펴보기에 그 의미가 더 크다. 1963년 경제기획원 한국통계연감부터 2021년 통계청 마이크로데이터까지 여성들의 삶을 보여주는 각종 데이터, 1953년 근로기준법 제정 이후 여성 일자리와 관련한 법적인 변화”(출판사 소개)들을 살펴보며 밑줄 긋게 된다.

이쯤 되니 이 책을 만든 사람은 누구인지 궁금했다. 책을 뒤지니 한두 명이 아니다. 경향신문 특별취재팀 아홉 명이 젠더 기획기사로 연재한 〈우리가 명함이 없지 일을 안 했냐〉를 한 권의 책으로 만들었다. 그 뒤 소셜펀딩액 1442%를 달성해 책으로 출간되었다. 취재기자, 사진기자, PD, 교열기자 등 다양한 직군들이 함께했다. 수개월간 취재하고 인물마다 대여섯 번씩 만났고 때로는 1박 2일을 함께 보냈다고 하니, 깊이 있는 인터뷰가 나올 수밖에.

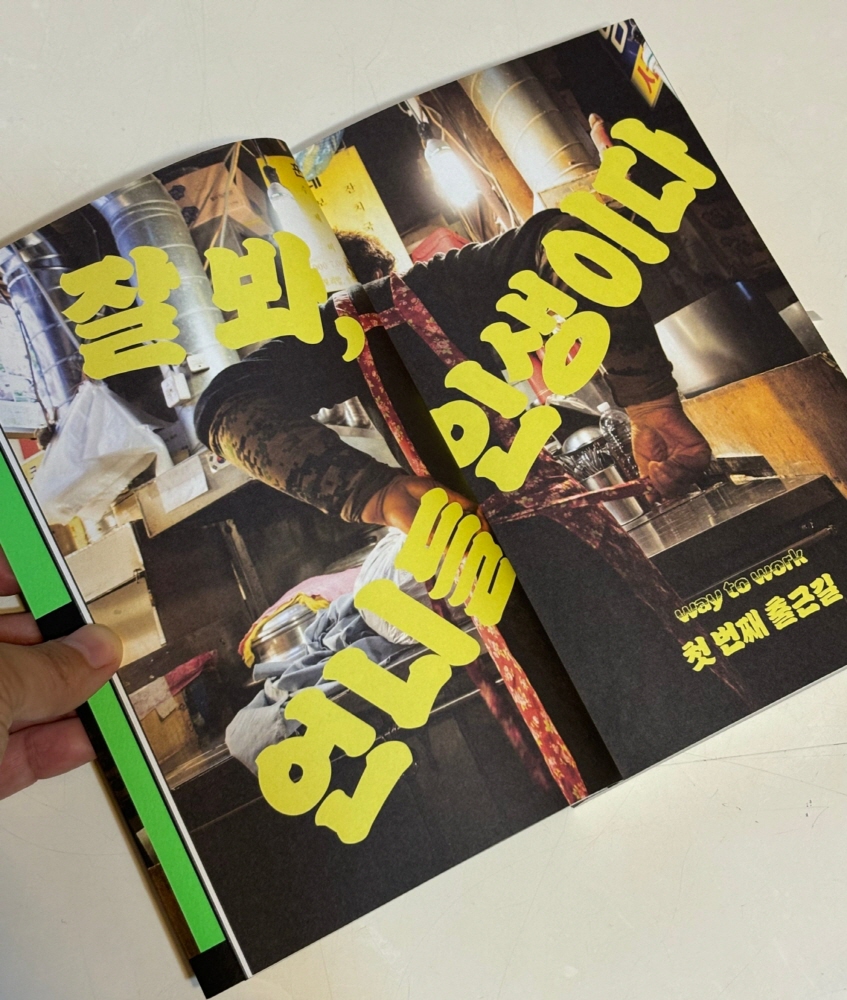

이 책의 저자들인 젠더 기획팀은 이야기의 주인공인 6070 여성들을 ‘언니’로 부른다. “잘 봐, 언니들 인생이다”라는 여는 글의 마지막 문장은 책으로 빨아들이는 역할을 톡톡히 한다. 대한민국 큰언니들의 인생을 힙하게, 진하게 다가오게 하는 문장이다. 책을 다 읽고 나면 이 문장은 다시 웅장하게 다가온다.

대한민국 큰언니들의 인생을 힙하게, 진하게 다가오게 하는 문장 '잘 봐, 언니들 인생이다' ⓒ윤샛별

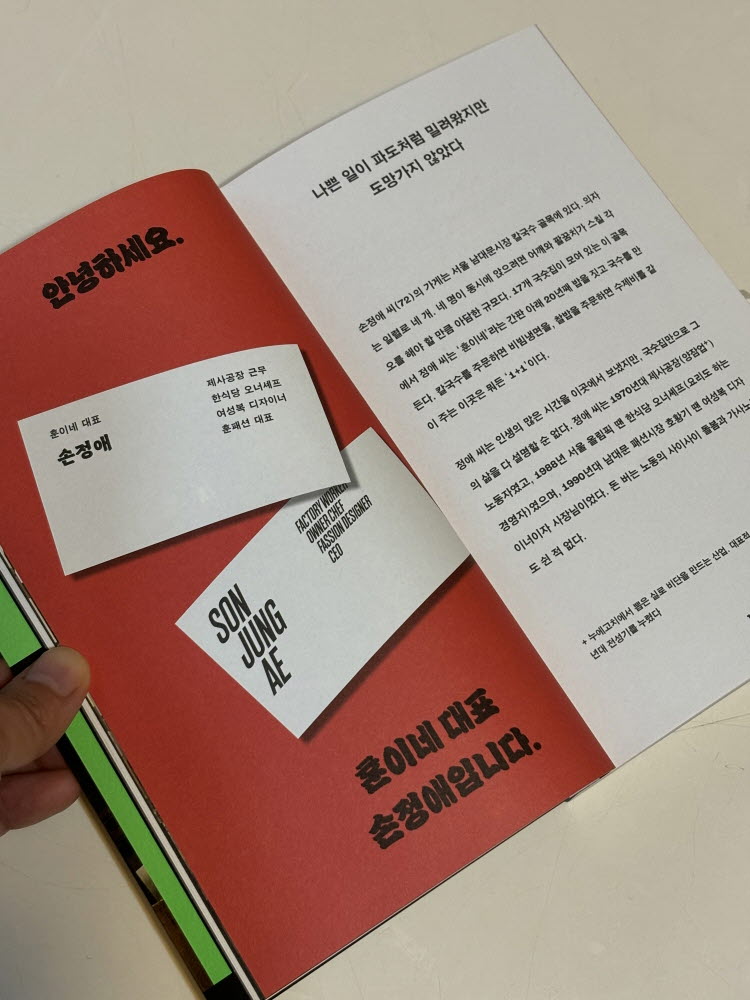

오늘 여기에선 두 언니를 소개하고 싶다. 먼저는 서울 남대문시장 칼국수 골목에서 국숫집 ‘훈이네’를 이십 년째 운영하는 1954년생 손정애 씨다. 그 이전에는 양잠업 노동자였고, 한식당 오너 셰프였으며, 남대문 여성복 디자이너이자 사장님이었다. 돈 버는 노동 사이사이, 돌봄과 가사노동을 쉰 적이 없다. 연년생인 딸과 아들을 키웠고 시아버지를 간호했으며 뇌경색과 치매를 앓고 있는 남편을 이십 년 넘게 돌보고 있다. “두 환자(시아버지와 남편)가 누워 있으니까 제정신이 아니었어요. 요양원을 알아보니 한 달에 팔백만 원이 들더라고요. 그런 돈이 어디 있어요. 집에서 간호했죠. 나쁜 일이 파도처럼 밀려드니까 너무 힘들었지만 도망가지 않았어요.” 현재는 매일 새벽 네 시에 남편을 위한 반찬까지 해두고 출근하는 정애 씨에게 대단하다고 하니, “안 대단하면 어떡해”라고 한다. 숨이 턱 막혔다. 그 한 마디에 모든 삶이 묻어난다. 안 대단하면 살 수 없었던 대한민국 큰언니들의 삶의 현장이다.

“이제는 내가 벌어서 사는 게 좋다”라고 말하는 정애 씨가 항상 후회하는 게 있다. 바로 공부를 그만둔 거다. 팔 남매 중 다섯째인 정애 씨는 중학교 삼 학년 때 아버지가 돌아가시면서 공부를 더 할 수가 없었다고. 재주가 많아 항상 배움에 목말랐던, 남편 그늘에 사회 활동을 할 수 없었던 정애 씨. 장사를 그만두면 뭘 하고 싶냐는 질문에 쉬는 것과 공부를 하고 싶다고 했다.

1970년대에 중학교를 졸업한 여학생은 얼마나 될까. “장남에게 부담 주지 말아라. 남동생에게 양보해라. 집안 형편이 어려우니 거들어라. 여자가 재주가 많으면 안 된다.” 등 그 시절 상식으로는 여학생이 학업을 그만둘 이유는 차고 넘쳤다. 중학교, 고등학교, 대학교의 문턱 앞에서 딸들은 그물에 걸린 것처럼 선택할 기회조차 없이 공부를 포기해야 했다. “공부를 그만둔 게 후회된다”라는 회한은 정애 씨 말고도 여러 여성들에게서 나타났다.(p.46) 다른 여성들도 인터뷰에서 공부 못한 후회를 표현했고, 이 마음을 갖는 또래 여성은 숱할 것이다.

나이가 많다며 서점으로 조심스레 전화하는 분들도 배움에 목마른 분들이겠지. 작년에 드로잉 클래스에 참여한 분이 “나이가 많아서 젊은 사람들한테 불편 줄까 걱정했는데 생애 가장 행복한 시간을 보냈어요. 매주 이 시간을 기다렸어요”라고 하셨다. 나도 모르게 눈물이 날 것 같았다. 서점에서 한때 인기를 휩쓴 『시인 할머니의 귀여운 하루하루』, 『시인 할머니의 두근두근 사랑』 그림일기장 시리즈도 떠오른다. 칠순에 처음으로 한글을 배우고 그림을 그려 여든넷에 시집을 낸 황보출 할머니가 그 주인공이다.