- 게시용9월_기획기사_1.jpg [size : 489.7 KB] [다운로드 : 0]

새로운 기준이 될 이상함

미술 쌤이 본 2024 광주비엔날레

최행준 / 신창중학교 미술교사

파리 올림픽과 예술 사이, 이상함과 새로움 사이

“왜 저렇게 이상한 장면들이 나와요?” 올해 파리 올림픽 개막식을 본 한 학생의 질문이다. 문화예술을 선도하는 프랑스가 기획한 개막식은 예술적 또는 문제적이었다. 서구인의 정신적 뿌리라고 할 수 있는 기독교를 동성애로 희화화하는 듯한 내용이나, 한 등장인물의 성기가 의도적으로 노출된 것 같은 장면들이 이슈화되었다. 이상한 정신세계를 가진 기획자의 의도일 수도, 생방송 공연 중 바지를 내려 방송사를 발칵 뒤집어 버린 국내의 한 방송 사고처럼 관종 연기자의 돌발 행동일 수도 있다. 올림픽은 전 인류가 지켜보고 각 국가가 자존심을 걸고 행사를 기획하기 때문에 이러한 퍼포먼스는 부적절하게 여겨졌다.

“예술은 상식에 부합하고 미풍양속을 선양해야 하지 않나요?” 학생의 질문은 이렇게 번안할 수 있을 것이다. 질문은 다시 내 머릿속에서 변환되었다. ‘세상은 멀쩡한데 예술이 이상할까? 아니면 세상의 이상함을 예술이 반영할까?’ 개별 사례야 제각각이겠지만 인류의 역사를 길게 놓고 보면 예술은 세상에 새롭게 드러나기 시작한 이상함을 반영한다. 특히 현대에는 더욱 그렇다. 예술은 이상함을 인정하면서 다가올 세계에 새로운 기준이 될 낯선 질서를 모색한다.

‘이상함’은 다가올 세계의 새로운 기준

예술의 역사에 관한 책을 보면 그렇게 이상하지 않다며 반문할 수도 있겠다. 우리는 이미 예술의 역사를 체화한 현대인이기 때문이다. 그러나 기억하는 미술사 장면들은 당시 사람들에게는 항상 ‘이상한 놈들의 이상한 짓’으로 여겨졌다. 현대인의 눈에 매력적인 색채와 눈부신 빛의 향연인 모네(C. Monet, 1840~1926)의 인상주의도 당시 사람들의 눈에는 형태의 견고함과 진지함이 없는 붓질로 여겨졌다. 평범한 노동자와 농민의 노동을 숭고한 행위로 고양한 밀레(J-F. Millet, 1814~1875)나 쿠르베(G. Courbet, 1819~1877)의 사실주의도 당시 사람들에게는 더럽고 불결하며 가치 없는 사람들을 그리는 이상한 짓으로 여겨졌다. 현대 설치미술의 효시라 할 수 있는 뒤샹(M. Duchamp, 1887~1968)의 《샘》도 도저히 전시장에 두고 볼 수 없어 커튼 뒤로 치워진 채 전시되는 수모를 겪은 이상한 짓이었다.

이들 작품은 다가올 세계에 새로운 기준이 되었다. 오늘은 이상하지만 내일은 새로운 기준이 될 세계의 모습을 반영했기 때문이다. 인상주의는 성직자나 귀족뿐 아니라 부르주아 계급도 자유로운 세상을 반영하고, 사실주의는 부르주아뿐 아니라 노동자도 자유로운 세상을 반영하며, 뒤샹은 수작업 공예품뿐만 아니라 공산품도 자유로운 세상이 되었음을 반영한다. 귀족에게 부르주아가 떵떵거리는 세상, 부르주아에게 노동자가 떵떵거리는 세상, 장인에게 공산품이 떵떵거리는 세상은 이상하다. 그러나 이들은 새로운 기준이 된다.

파리 올림픽 개막식은 이상함이 새로운 기준으로 되어 가는 과정을 보여준다고 할 수 있다. 동성애와 육체적 욕구 등 이상한 짓이 기존의 관념과 대결하고 있는 세계를 예술이 반영한 것이다. 인상주의, 사실주의, 레디메이드가 당시 사람들에게 이상했듯이 오늘날 예술이라는 이름으로 등장하는 퍼포먼스는 이상했다. 국제적인 예술 이벤트는 오늘 세계의 가장 따끈따끈한 이상한 짓을 직관하게 해 주었다.

귀 기울일만한 새로운 기준을 시각적으로 보여주는 비엔날레

비엔날레도 마찬가지다. 두 해마다 열리는 비엔날레는 오늘은 이상하게 여겨지지만 내일은 새로운 기준이 될 이슈를 시각적으로 보여준다. 세계의 예술판을 주도하는 최고의 전문가들이 주제와 작가를 선정하니 맹신할 필요까지는 없지만 귀 기울일 만하다. 마치 지난 일 년과 다가올 일 년 동안 인류가 주목해야 할 이슈의 조형 버전이랄까? ‘환경, 젠더, 육체와 영혼, 이민, 불평등, 삶과 죽음, 주류/비주류, 자연/문명’ 그동안 소리 죽여 지내던 존재들이 새로운 목소리를 내기 시작했음을 알린다. 탑독의 당연한 권리는 의문시되고 언더독도 권리를 함께 누릴 새로운 질서가 조형적으로 모색된다.

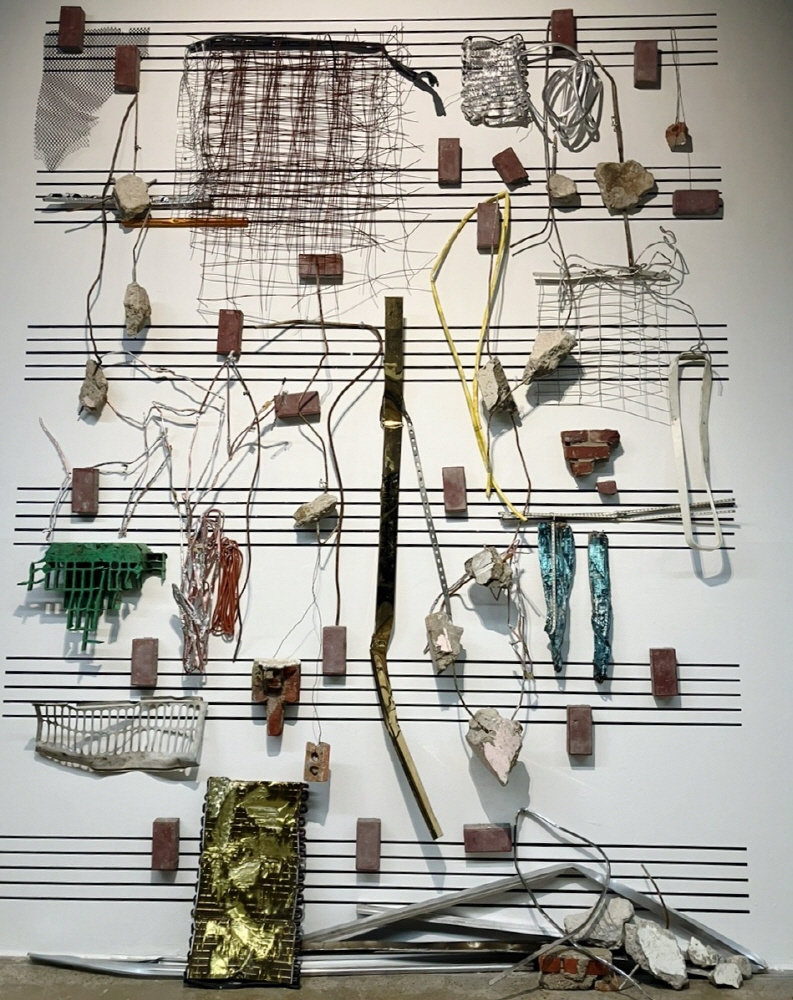

비엔날레는 이슈를 조형 버전으로 다루기 때문에 조형 언어를 읽는 법을 알아야 할 필요가 있다. 몇 가지 연습문제를 풀어보자. 연습문제를 풀이할 때 한 가지 유념할 것은 이 문제의 답이 하나가 아니라는 것이다. 가능한 많은 답이 좋은 작품의 미덕이다. 이 작품은 이번 비엔날레에 전시된《길고 어두운 헤엄》(2024, 비앙카 봉디)이라는 작품이다. 먼저 작품에서 눈에 띄는 것은 소금이 산처럼 쌓인 계단형 단상, 원형으로 장식된 식물과 샘, 소금 결정이 붙은 새의 유골 등이다.

소금이 산처럼 쌓인 계단형 단상, 원형으로 장식된 2024 광주비엔날레 출품작, 비앙카 봉디《길고 어두운 헤엄》 ⓒ뜬구름편집위원회

비앙카 봉디의《길고 어두운 헤엄》조형언어로 읽어보기 실습

소금은 결정이 되기 전에 바닷물 상태로 전 지구를 누볐을 것이다. 바닷물의 여정을 눈앞에 그릴 상상력이 있다면 우리의 눈앞에는 한 편의 드라마가 펼쳐졌을 것이다. 긴 헤엄을 함께 한 소금과 물이 이제는 분리되어 소금은 산을 이루고, 물은 샘을 이룬다. 그런데 죽은 새의 유골은 소금과 짝을 이루고, 살아 있는 식물은 물과 짝을 이루는 것으로 보인다. 소금산에 놓인 새의 유골에는 소금이 결정을 이루고 물이 고인 샘물 주변에는 살아있는 식물이 장식되어 있기 때문이다.

이 작품은 죽음의 고착성과 삶의 일시성이 대비를 이루고 있는 것으로 보인다. 죽음의 고착성에는 소금산, 새의 유골, 좌대 등이 속하고, 삶의 일시성에는 샘물, 식물, 사다리 등이 속한다. 거대한 소금산으로 둘러싸인 샘과 식물처럼 삶은 거대한 죽음이 산처럼 쌓인 곳에서 잠깐 피어나는 꽃처럼 찬란하게 피었다 사라진다. 작품의 한켠에는 원형 거울이 설치되어 있다. 관람객은 거대한 죽음이 산처럼 쌓인 산정에 파인 샘과 식물을 둘러보다가 거울에 비친 자신과 눈이 마주친다. 거울을 본 관객은 나에게 잠깐 주어진 생명과 나를 둘러싼 거대한 죽음의 더미들을 직관하게 된다.

거대한 소금산으로 둘러싸인 샘과 식물처럼 삶은 거대한 죽음이 산처럼 쌓인 곳에서 잠깐 피어나는 꽃처럼 찬란하게 피었다 사라진다

2024 광주비엔날레 출품작 비앙카 봉디 《길고 어두운 헤엄》 ⓒ뜬구름편집위원회