- 게시용11월기획연재_1.jpg [size : 463.3 KB] [다운로드 : 0]

책 속에 니가 있다 - ③

오늘, 우리는 누구와 어떤 시선으로 동행하고 있을까?

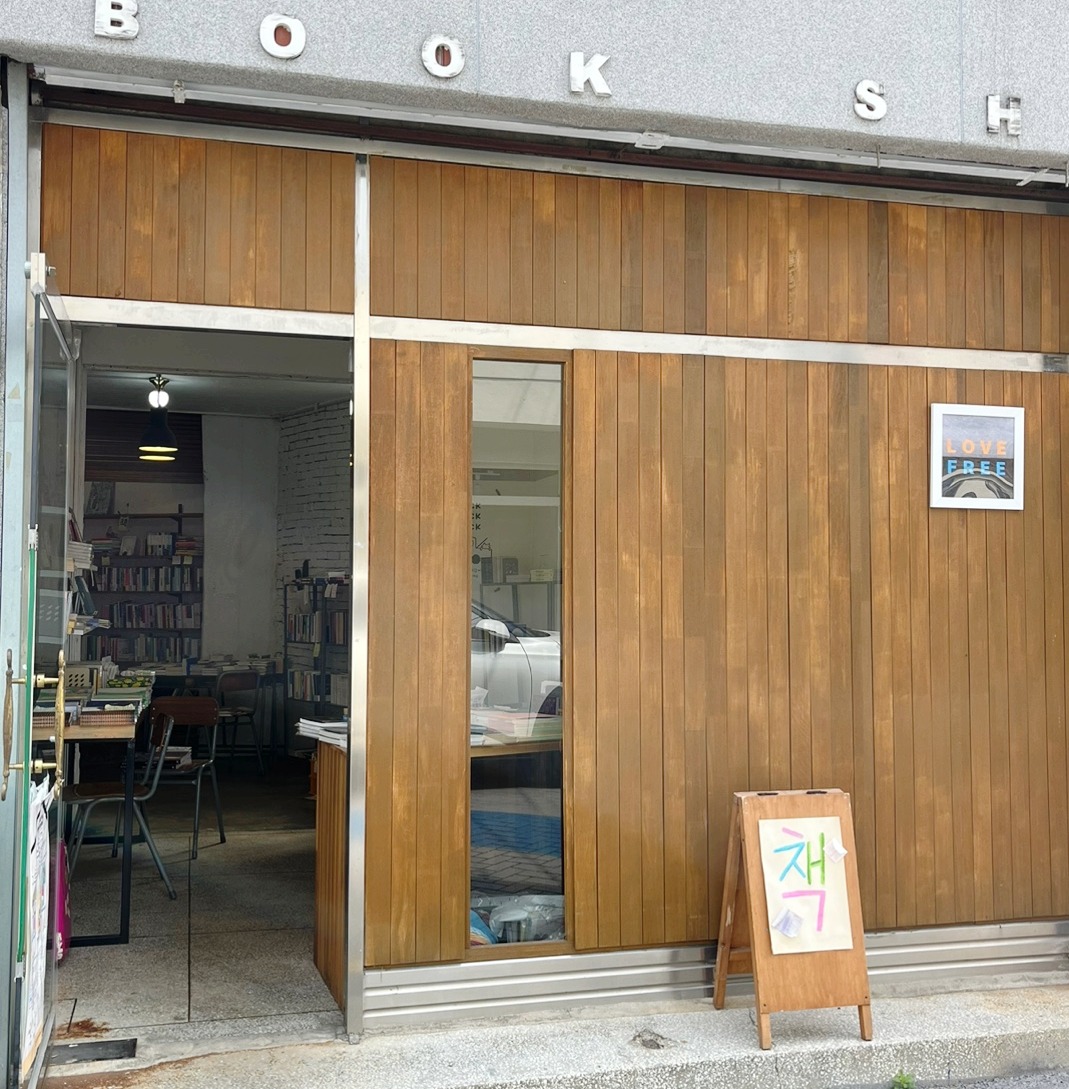

윤샛별 / 독립서점 러브앤프리 대표

“저는 전맹이지만, 작품을 보고 싶습니다. 누군가 안내를 해주면서 작품을 말로 설명해 주었으면 합니다. 잠깐이라도 상관없으니 부탁드립니다.”

이번에 소개하는 책 『눈이 보이지 않는 친구와 예술을 보러가다』(가와우치 아리오, 다다서재)에 등장하는 시라토리 씨가 처음 미술관에 전화를 걸어 하는 말이다. 제목을 보는 순간 ‘어떻게?’라는 질문을 하게 됐다. 책에는 저자인 아리오, 공무원이었다가 미술감상이 좋아 현재는 미술관에서 비상근으로 일하는 이십 년 지기 친구 마이티, 그리고 전맹인 시라토리 씨가 등장한다.

저자는 시라토리 씨와 처음으로 미술관에서 만나기로 한 날 지하철에서 그런 상상을 한다. “눈이 보이지 않는 사람이 미술 작품을 본다니, 어떻게 하는 걸까? 만져볼까? 아니면 체험형 작품? 작품에서 발산하는 기를 느끼나? …혹시 초능력? …그럴 리가.”(13p) 허둥지둥 대며 미술관에서 만나 함께 본 첫 작품은 피에르 보나르(1867~1947)〈강아지와 여자〉(1922)다. 전맹인 시라토리 씨는 요청한다. “그럼, 무엇이 보이는지 가르쳐 주세요.” 귀로 듣는 감상의 시작이다. 저자는 말 그대로 눈에 보이는 걸 묘사한다. 한 여성이 강아지를 안고 있는데 강아지의 뒤통수를 유독 자세히 보는 것 같고 눈이 초점을 잃은 것 같고 테이블에는 음식이 있는데 못 먹는 것 같다는 설명이다. 그러면 시라토리 씨는 묻는다. “테이블 위에 놓인 건 뭘까요?” “그림은 어떤 형태인가요?” “정확한 작품 해설 같은 것보다 보는 사람이 받은 인상이나 추억 같은 걸 알고 싶어요.” 작품에 대한 묘사가 얼마나 전달이 되는지 알 수가 없어 전전긍긍했던 첫날의 감상을 저자는 이렇게 이야기한다.

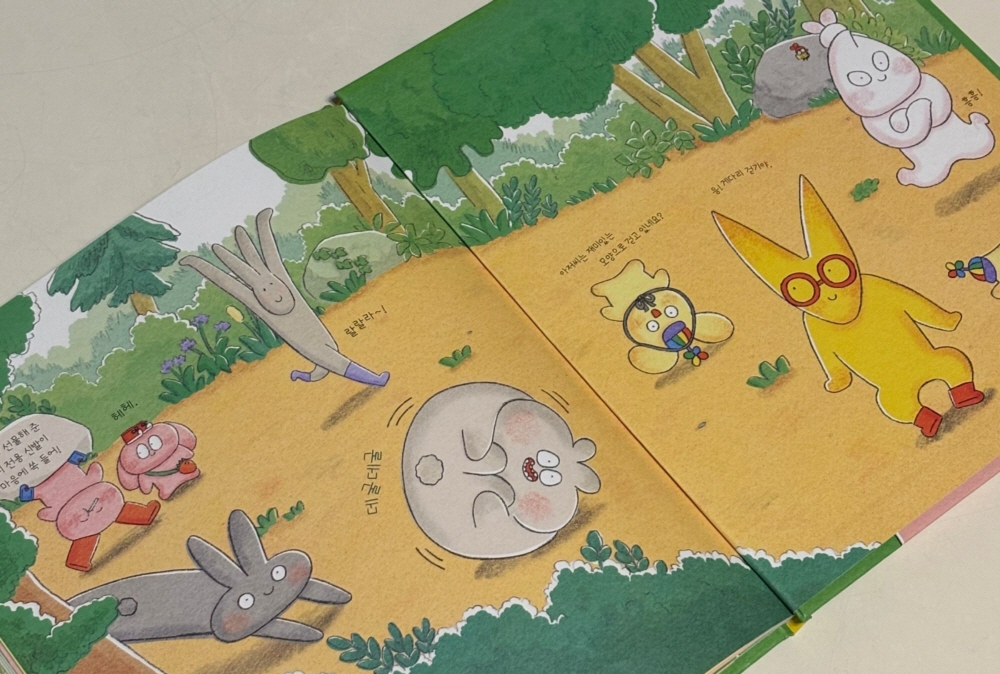

『눈이 보이지 않는 친구와 예술을 보러가다』 (가와우치 아리오, 다다서재, 2023) ⓒ윤샛별

“돌이켜 보면 나와 마이티는 이십 년 동안 수많은 예술 작품을 함께 관람해 왔다. 그런데 지금까지 ‘재미있었지’, ‘그러게’하는 대화밖에 하지 않았다. 그렇다면 오늘은 지금까지와는 무엇이 다른 걸까. 다른 점이라고는 시라토리 씨의 존재밖에 없었다. 눈이 보이지 않는 사람이 곁에 있는 덕에 (작품을 보는) 우리 눈의 해상도가 올라갔고, 수많은 이야기를 나눌 수 있었다. 수화기를 귀에 대면 “여보세요”라고 말하고 싶은 것처럼 그 당시의 상황이 우리가 그런 행동을 하게 했다. 그러니 진정한 의미로 그림을 보여주는 사람은 사실 우리가 아닌 시라토리 씨인지도 몰랐다.”(30p)

왜 시각장애인은 ‘보이는’ 사람에 가까워지려고 노력해야 할까. 새벽 세 시까지 술을 마시다 길을 잃어버린 시라토리 씨는 지나가던 할아버지가 알려줘서 자신이 어디에 있는 줄 알았고 그 덕에 집에 갔다고 한다. 그 이야기를 들으며 아리오 씨는 ‘역시’ 눈이 보이지 않는 건 큰일이라고 생각하지만, 당사자인 시라토리 씨는 “애초에 나한테는 눈이 보이지 않는 상태가 평범한 거고, ‘보이는’ 상태는 모르니까. 보이지 않아서 뭐가 큰일인지는 실은 잘 몰라.”라고 했다. 시라토리 씨는 두 살 때부터 시력이 약했고 초등학교 삼 학년에 맹학교로 전학을 갔다. 중학생이 되자 불빛까지 보이지 않았다. 그렇게 시라토리 씨는 흰 지팡이로 거리를 걸을 수 있게 됐고, 중학생 때는 가게에서 물건을 살 수 있게 됐고, 기차 여행을 좋아하고, 콘서트를 보러 다닌다. 이렇게 행동반경이 넓어지고 자유로워질 때마다 어린 시절부터 품었던 ‘장애인다운 모습’에 의문이 커졌다. 부모님과 할머니에게 들었던 “더 노력해야 한다. 맹학교에서도 더더욱 성실해야 한다”라는 말에 반문하기 시작했다. “아마 선생님들도 장애인은 약자, 비장애인은 강자이며 부족한 부분이 있으면 그걸 메꿔서 가능한 비장애인과 가까워져야 한다는 선입견을 품고 있었던 같아.”(59p)

시라토리 씨가 미술관에 건 한 통의 전화를 시작으로 마이티가 일하는 ‘미토미술관’에서는 《시각장애인과 함께하는 감상투어 세션!》이 열리고 도쿄도 미술관에서 진행된 《눈이 보이지 않는 사람과 보기 위한 워크숍: 두 사람이 볼 때 비로소 알 수 있는 것》 기획에도 관여하게 된다. 미술이라는 매개체를 만나는 것도 흥미로운 요소다. 책의 마지막 장에 나오는, 미술관에서 거대한 입체작품을 보며 나누는 대화가 재미있다. “이거 바지락 같지 않아?”,“뭐.”,“바지락 말이야. 여긴 해감하다 보면 뿅 하고 나오는 부분.”,“바지락이라 하면 작다고 생각할 것 같은데. 한참 수영한 바다코끼리가 ‘아, 힘들다’하는 느낌이야.”, “음…그럼 고양이.”, “고양이.”(392p)

책의 마지막 장에 나오는 미술관에서 거대한 입체작품을 보며 나누는 대화가 재미있다. 미술이라는 매개체를 만나는 것도 흥미로운 요소이다. ⓒ윤샛별

올바른 지식이 없어도 누구에게나 작품에 관해 자유롭게 이야기할 수 있다는 그들의 작품 감상법. 미술관 여정을 마치며 우리는 자신을 옭아매는 상식이나 여성, 맹인, 고등학생, 사회인의 스트레오 타입이 되라는 강요에서 자유로워지고 싶었다고 한다. 그래서 집, 학교, 직장에서 뛰쳐나갔을 때 우연히 그곳에 미술관이 있었다고 말한다. 전맹인 사리토리 씨와의 미술관 여정에서 그들은 어디에 도달할까. 2021년 사진을 즐겨 찍었던 사리토리 씨의 작품이 미술관에서 전시된다. ‘미술관에서 표현자로서 새로운 첫 걸음을 내디뎠다’(421p) 이 책을 읽으며 해보지 않은 일을 시도해 보고 싶다는 뜨거운 마음이 내 안에서 일어난다. 그들의 미술감상을 하는 대화를 읽으며 다른 방식으로 보는 보기의 방식도 생각해 보게 한다.

‘다른 방식으로 보기’ 하면, 떠오르는 또 다른 책이 있다. 『거꾸로 토끼끼토』(보람, 길벗어린이)다. “난 오늘부터 거꾸로 걸을 거야!”라고 말하는 토끼가 있다. 거꾸로 걸으면 어떻게 될까? 이제는 이름도 토끼가 아니라 ‘끼토’다. 인사 방식도 다르다. 안녕이라 하지 않고 ‘녕안’이라 하고, 고마워는 ‘워마고’가 된다. 끼토는 잘 때도 머리가 아니라 다리에 베개를 베고 자고, 당근을 먹을 때도 귀 대신 다리 세우고 냠냠 먹는다. 끼토가 거꾸로 걸으며 말도 행동도 이전과는 다르게 거꾸로 하는 이유는 뭘까? 그건 이번 생일선물로 받는 파랗고 아주 예쁜 신발 때문이다. 처음 새 신발을 신고 숲길을 걷던 날 맞은편에서 급하게 뛰어오던 아이가 흙탕물을 ‘참방’ 튀겨버렸다. 끼토의 새 신발이 더러워져 버린 거다. 그래서 생각해 낸 방법이 물구나무를 서서 거꾸로 걷는 것. 귀에다 파란 새 신발을 신고 귀가 다리가 되어 걷는다. 이제 신발이 더러워질 일이 없으니 신이 나서 ‘충깡 충깡’ 걷고 ‘짝폴 짝폴’ 신나게 뛴다. 확 바뀌어 버린 거꾸로 보는 재미난 세상을 즐기며 말이다.

『거꾸로 토끼끼토』(보람, 길벗어린이,2024) ⓒ윤샛별

끼토를 이해할 수 없는 지나가던 아저씨는 “야! 넌 왜 거꾸로 서서 다니니? 쓸데없는 짓 그만하고 똑바로 걸어 다니렴.”이라 하고. 옆집 동생들은 거꾸로 걷는 끼토를 보며 괴물 토끼라며 장난을 친다. 끼토는 ‘글부글부’ 짜증이 나서 한마디 한다. “다들 나 좀 내버려 둬요.” 하필 그렇게 화를 내고 돌아서는데 코앞에 있던 돌부리 걸려 넘어지고 말았다. 속상하고 화가 나서 혼자 울고 있는 끼토에게 토끼 친구가 다가온다. 토토다. 토토는 “네 신발 너무 예뻐. 거꾸로 걸어 다니는 거, 신발 때문이지. 나도 너랑 똑같거든.” 토토의 머리 위에는 빨갛고 아주 예쁜 신발이 올려져 있는 게 아닌가. 끼토는 토토를 보며 떠올린 방법으로 긴 귀에 신발을 한 짝씩 귀에 꽂는다. 우리가 알고 있는 신발의 원래 기능 따윈 끼토와 토토에게는 없다. 생각지도 못한 발상과 귀여움이 그림책에 가득 묻어나 있다. 토끼끼토의 이야기에 키득키득 웃으면서 어떻게 이런 생각을 했지, 그 기발함에 나 역시도 생각이 전환된다. 마지막 장에는 숲의 이웃들의 다양한 걸음이 펼쳐진다. 데굴데굴 굴러가는 토끼, 개다리로 걷는 토끼, 귀를 묶고 걷고 있는 토끼, 다양하게 각자의 방식으로 서로를 보며 걷고 있다.